Un peu moins de drames qu’à l’accoutumée dans ce portrait – celui d’un homme de devoir, fier et ambitieux, qui a représenté (et représente toujours pour quelques vieilles âmes) l’esprit d’un peuple.

Un trajet classique

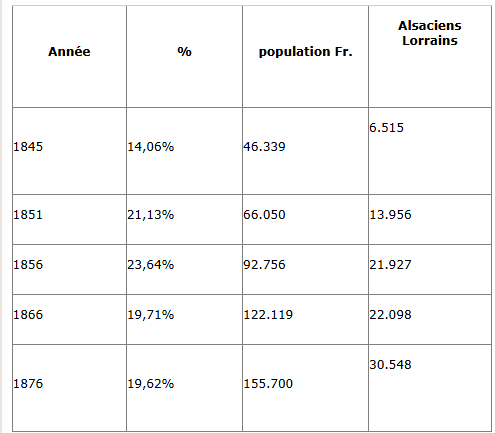

On pense souvent, à tort, que tous les pieds-noirs d’origine alsacienne ou mosellane ont vu leurs ancêtres quitter leur terre natale à la suite de la guerre franco-allemande de 1870. Or, si près de 6 000 d’entre eux ont effectivement débarqué sur les côtes nord-africaines entre 1871 et 1874, ils n’étaient pas des pionniers : en effet, depuis 1830, ils étaient environ 22 000 à quitter l’Est pour raisons économiques et démographiques. Ils copiaient là leurs frères, voisins, cousins partis aux États-Unis.

Pourcentage des émigrants Alsaciens Lorrains en Algérie (1845 à 1876). – source CDHA

Ainsi, en 1840, Christian Brua, 27 ans, boulanger à Lutzelbourg, quitte la Moselle et s’installe dans un Alger en pleine mutation. Il embarque sa femme, Catherine Wölflé (d’origine allemande), mais aussi ses parents et ses beaux-parents. Catherine ne se fait pas au nouveau climat, aux nouvelles maladies, et meurt subitement, laissant à Christian la charge d’une petite fille de cinq ans. Il se remarie à la domestique Rosalie Decurzier, qui vient de Savoie. Ils auront trois enfants ensemble, dont la dernière, Alexandrine, meurt à six mois.

Si l’aînée mène une vie relativement modeste, les deux fils de Christian et Rosalie gravissent les échelons et connaissent une brillante carrière dans l’administration.

L’ascenseur social

Après un demi-siècle de labeur, dont vingt années sur des terres qui n’étaient pas les siennes, Christian Brua s’éteint prématurément. Alexandre, 13 ans, décide de marcher dans les pas de son frère Jules plutôt que dans ceux de feu son père : il fera des études, et profitera des nouvelles possibilités offertes par l’époque pour gravir les échelons.

La trentaine passée, le célibataire endurci et ambitieux rencontre une jeune femme d’origine corse. Elle s’appelle Gabriella Ceccaldi, est née à Evisa, pas loin de Cargèse, mais vit à Constantine, en Algérie, où elle a rejoint son grand-oncle médecin, Fiorello Ceccaldi. Ils se marient en 1889 (il y a urgence, car Gabrielle est enceinte), mais l’acte officiel a été détruit ou perdu, comme tous les actes concernant Constantine pour cette année là.

Eux qui avaient grandi assez seuls vont bâtir une famille nombreuse : huit enfants naissent entre 1889 et 1904 :

- Marie Rose Brua (1889), qui épouse Edmond Agarinis, le fils de sa cousine (Christian Brua est à la fois le grand-père de Marie et l’arrière-grand-père d’Edmond), et commis voyageur des établissements Savournin. Ils vivent à Constantine, Oran, Alger. Ils ont au moins deux filles.

- Jean Henri Christian Charles Brua (1892), secrétaire de rédaction (notamment au Mauritania), blond aux yeux bleus, frêle (1m70 pour 47 kilos), réformé pour faiblesse musculaire. Vit à Alger, puis Saint-Paul-de-Vence.

- Ferdinand René Maximilien Brua (1894), probablement mort avant ses 4 ans.

- Rose Angeline Alexandrine Brua (1895), épouse du peintre italien Celli. Traductrice de Virginia Woolf, Dickens, Melville, Prokosh, elle est aussi reconnue en tant que romancière et romancière jeunesse. Amie de Giono. Vit à Saint-Paul-de-Vence.

- Lucie Adrienne Germaine Brua (1896). Couturière, elle sera la femme de Louis François Battesti, puis rapidement de Charles Louis Liberati.

- Ferdinand René Brua (1898), blond aux yeux bleus, analphabète. « Débilité mentale, non récupérable ». Il meurt en 1943.

- Edmond Pierre Chrysostome Brua (1901), journaliste, homme de lettres. Réformé pour développement insuffisant. Vit à Constantine, puis Alger, puis Nice. Engagé volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux enfants avec Jeanne Natali.

- François Antoine Yves Jules Brua (1904), typographe. Châtain aux yeux noirs, réformé pour faiblesse irrémédiable. Vit à Saint-Paul-de-Vence.

Rose Celli (Brua), pour le prix Minerva en 1933 – Agence Meurisse

Une drôle de langue

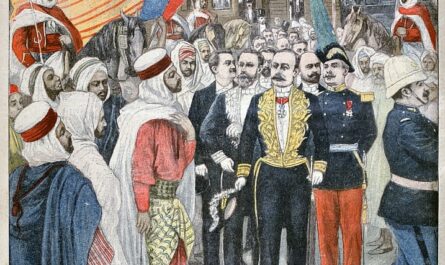

Quelques mois avant la naissance d’Edmond Brua, un certain Musette (de son vrai nom Auguste Robinet) fixe les règles d’un tout nouveau langage, le pataouète. C’est son héros populaire, Cagayous, qui l’utilise depuis quelques années dans des aventures que les lecteurs s’arrachent.

On le distingue par son accent, empreint de « sonorités méditerranéennes dominées par la gutturalité arabe » ; par sa syntaxe provocatrice, qui s’affranchit du conditionnel, du subjonctif, des liaisons, et met délicieusement le pléonasme en exergue (« ma mère elle m’a crié ») ; surtout, par un vocabulaire à la fois bien à lui et emprunté à tous (et surtout à l’arabe) : baraka, bintze, boustifaille, cagnello, clebs, sabir, pedzouille, ‘oilà, kif-kif…

Le Cagayous de Musette (1903)

Il devient « la langue de nous z’ôtres », un marqueur culturel, un symbole de l’identité pied-noire, avec, comme tous les idiomes, ses variantes : on ne parle pas le même pataouète d’Alger à Oran en passant par Constantine.

C’est dans ce contexte, où les déracinés se cherchent des repères, que grandit le petit Edmond.

Renouer avec la métropole

Loin de s’enfermer dans le confort de la communauté pourtant, il étudie à La Sorbonne, à Paris, puis prépare l’École des Chartes, avant de renoncer. À l’instar de ses frères, il ne goûtera que peu au service militaire, réformé temporairement pour « développement insuffisant ». Parfait, bien qu’il ait eu l’impression d’avoir « trahi l’espoir des parents » en renonçant à de grandes études.

Car le jeune Edmond, poussé très tôt dans les livres par un père exigeant, a des choses à dire, et du verbe à revendre. Rentré parmi les siens, il profite de sa liberté momentanée pour se faire remarquer et, à 21 ans, entre à La Dépêche de Constantine comme journaliste. Il collabore les années suivantes au Journal général des travaux, à Travaux nord-africains ainsi qu’à Dernières nouvelles. Sa carrière est lancée. Sa vie personnelle, aussi, puisqu’il épouse, comme papa, une jeune femme corse : Jeanne Natali, rédactrice à la préfecture, et fille d’adjudant.

De ce mariage naîtront Josette, en 1928, et Jean, en 1934. C’est l’époque algéroise, où Jeanne et lui emménagent après leurs noces.

À Alger, il rencontre du beau monde dans les milieux littéraires : Camus, Le Corbusier, Rafael Tona, Galliero, Jean Brune, Pierre Blanchar deviennent ses amis. Grâce à eux ainsi qu’à sa grande sœur Rose, il se lance en littérature, avec le recueil de nouvelles Faubourg de l’Espérance puis Le Cœur à l’école.

Deux œuvres scolaires, remarquées seulement par ses amis, et bientôt largement éclipsées.

Le porte-parole

En effet, dans Fables bônoises, paru juste avant la guerre, plus de poésie, mais des histoires, parodies de classiques rédigées… en pataouète. Un texte à la fois plus accessible car en prose, et auquel les pieds-noirs peuvent s’identifier. Edmond Brua le respecté journaliste, le poète conventionnel, s’approprie le parler populaire. Il aura droit à de jolies illustrations de son ami le peintre Charles Brouty, et à un article du jeune Albert Camus dans Alger républicain qui scellera leur amitié.

Albert Camus – Getty

Mais pourquoi les pieds-noirs ont-ils retenu le nom de Brua, loin d’être le premier à retranscrire leur langue ? Ils avaient été nombreux, les auteurs à s’y essayer dans le sillage de Musette. Peut-être est-ce sa faculté à faire l’équilibre entre pataouète et français traditionnel, rendant ses œuvres digestes et accessibles à tous ? Peut-être est-ce la forme indémodable du pastiche, qui résiste au temps plus que les histoires originales ? Peut-être est-ce son amitié avec Camus qui l’a, par association, gravé dans les mémoires ? Peut-être est-ce son acharnement, aussi. Alors que son fils est moqué à l’école car « son père n’écrit même pas en français », Edmond continue à faire vivre son œuvre dans le langage des siens. Pendant la guerre, il publie et monte au Colisée d’Alger La Parodie du Cid, dans laquelle il joue lui-même.

Engagement

À bientôt quarante ans, Edmond Brua est aussi fièrement pied-noir que français. Mobilisé dès 1939, il profite de sa notoriété croissante pour faire passer ses idées patriotiques, en témoigne le poème dramatique La Chevauchée de Jeanne d’Arc en 1941, et l’obscène Pont suspendu, qui devient chant de ralliement dans le Corps franc d’Afrique, armée éphémère avec laquelle il va se battre en Tunisie.

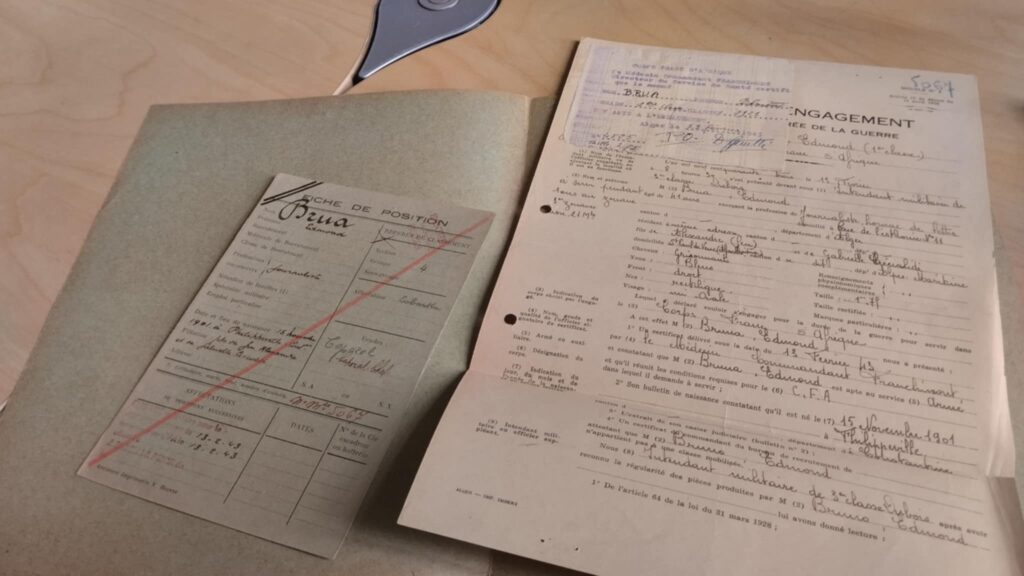

Témoin de son engagement, un dossier que j’ai eu la chance de pouvoir consulter au Service historique de la Défense (SHD, à Vincennes). Il est cité dans la section « Titres, homologations et services pour faits de résistance » car le corps franc était animé de cet esprit, bien qu’officiellement aux ordres de Vichy.

Il nous apprend, au milieu des informations courantes, que sa mère, Gabrielle, a déjà quitté l’Algérie pour la métropole, probablement après la mort du paternel. Elle vit à Saint-Paul-de-Vence, entre Nice et Antibes. Pas grand-chose d’autre sur le « caporal-chef » Brua. Des informations militaires de base, une description physique fidèle à celle de ses vingt ans, mis à part que les cheveux sont désormais « grisonnants ». C’est peu, mais il est toujours enrichissant d’avoir sous la main des sources physiques et d’époque.

Dossier d’Edmond Brua au SHD – photo Spyridon Généalogie

L’homme n’en est pas à son dernier combat. La guerre finie, une autre se prépare, et concerne directement « sa » terre, celle de son père, celle sur laquelle son grand-père a débarqué plus d’un siècle auparavant. Le 22 janvier 1956, après seize mois de conflit, de massacres de civils, de répression armée et d’un fossé toujours plus grand entre Européens et musulmans, les « libéraux » d’Alger voient en Camus « l’homme de la dernière chance » pour la paix, et le poussent à monter au créneau. Lorsqu’il lance son fameux Appel pour une trêve civile, Brua est l’un de ses premiers soutiens. Les deux utopistes entendent rapprocher les communautés afin d’épargner les civils des deux camps, ce qui leur vaudra – surtout à Camus, dont la parole pèse bien davantage – beaucoup de défiance de la part des pieds-noirs, et une mise à l’écart par les intellectuels parisiens.

Plus tard, Brua couvre pour le Journal d’Alger le « procès des barricades » suite aux sanglantes manifestations organisées par les partisans de l’Algérie française. Quelques semaines auparavant, soit le 4 janvier 1960, son ami est mort sur le siège passager d’une Facel Vega FV3B lancée à 145 km/h sur la N5 entre Sens et Paris.

La vie après Alger

Selon l’historien Pierre Daum, ils ne sont pas quelques poignées à rester en Algérie après l’Indépendance, mais bien 200 000 (sur un million). Edmond Brua a fait partie de ceux-là. Jusqu’en 1965, l’ancien rédacteur en chef (Le Journal d’Alger a fermé boutique en 1962, comme les autres) se consacre à l’écriture, tandis que Jeanne travaille à l’ambassade de France. Après le succès de Souvenir de la planète dans les années 1940 (« grand prix de l’Algérie ») et de la Parodie du Cid (qu’on joue maintenant sur scène à Paris), l’élégant conteur au nœud papillon toujours impeccable et au cheveu désormais tout blanc s’autorise des écrits plus personnels. Il rédige Les derniers jours d’Alger comme un carnet de bord, mais il ne le fera pas publier.

Edmond Brua – exode1962.fr

C’est en 1965 qu’Edmond et Jeanne gagnent le Midi, au chevet de la mère du poète, mourante. Ils y retrouvent leur fils Jean, journaliste à Nice-Matin, et les frères et sœurs d’Edmond encore en vie. À Nice, il écrit encore, des poèmes secrets, des travaux de recherche sur les grands auteurs, de tout, car s’il était fier de ses poèmes en pataouète, il ne goûtait guère au poids de l’étiquette.

C’est pourtant ce que l’Histoire a retenu, et ce pour quoi j’écris sur lui aujourd’hui. Edmond Brua est mort à Nice le 26 avril 1977, d’un cancer. Il était en train de travailler sur un nouvel ouvrage, qui n’aurait sans doute pas suffi à faire oublier qu’il était avant tout le porte-parole du langage pied-noir.

Spyridon

Ce portrait est dédié à Jean Brua, le fils d’Edmond Brua, qui avait tant fait pour honorer la mémoire de son père et qui est décédé entre la conception et la publication de cet article.

Sources complémentaires :

André Lanly, Edmond Brua (1901-1977), dans l’Algérianiste n° 44 de décembre 1988

Georges Laffly, Edmond Brua, l’érudit blagueur, PNHA n°45, avril 1994

Jean Brua, Signes d’amitié, sur ES’MMA, probablement 2013

Marie-Annick Gibergues, Le Parler pataouète, dans Mémoire vive n.72, 2019